|

|

|

|

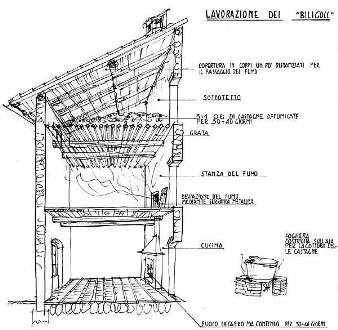

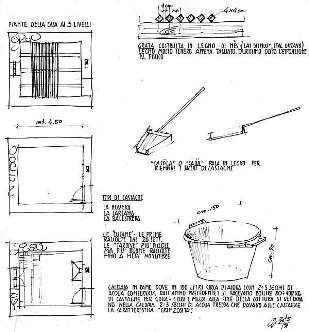

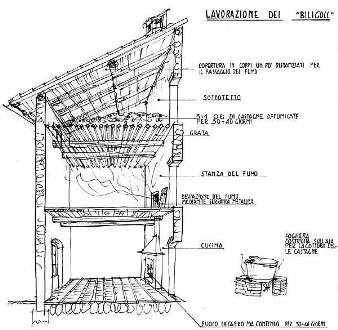

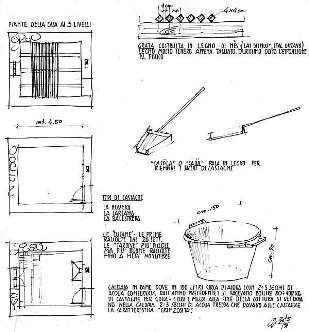

BILIGOCC E...

Sovente tecnologie avanzate e necessità mutano

costume e habitat del nostro vivere,

allontanando usi e tradizioni, obbligandoci a

faticose ricerche e a non sempre facili e

veritieri recuperi delle nostre radici. Ma fortunatamente per quanto andiamo a

descrivere (castagneti e biligocc della Valle

del Lujo) non mancano attendibili

documentazioni. Dal catasto Austriaco (1850

circa) rileviamo che se discreta era la

quantità dei “castagni da frutto” sul lato

destro del Serio e del Lujo perché integrati

con altre culture, sul lato sinistro, alle

pendici del Misma, del Pizzo, del Pranzà,

notevole si presentava la copertura boschiva

grazie anche ai terreni più freddi e umidi

ideali per tale coltivazione. L’industrializzazione ha trasformato il

territorio, migliorando sicuramente le

condizioni di vita degli abitanti, ma ha

inevitabilmente ridotto l’attività agricola

della valle, trascurando sovente la cura dei

boschi. E se delle castagne ne abbiamo perso il

consumo, vediamo di ricordarle per nomi e

specie diversificandole in careane (le più

grosse), balestrere

(di consumo più comune),

ostane, rosere, beline

e doaole. Non tutte le qualità si

prestano all’”operazione biligocc”, secondo

gli esperti le migliori sono le “ostane” e le

“careane”. Ma vediamone storia e trasformazione iniziando

da Poscante, patria dei biligocc . E’ in

questa piccola località della Valle Brembana,

nonché frazione del comune di Zogno che,

secondo alcuni appassionati di storia antica,

affonda la sue radici la secolare tradizione

orobica. Si racconta a tale proposito che nel medioevo

un contadino di “Poscantum” (Poscante) (la

denominazione appare in un atto del 1249)

volle sperimentare un procedimento per poter

gustare la fragranza di questi frutti anche

fuori stagione. Fece cuocere le castagne per

circa due ore e le lasciò essiccare all’aria

aperta per sette giorni e sette notti, così

potè riassaporare il gusto genuino delle

castagne affumicate sino al periodo pasquale. Quanto ci sia di vero in questo singolare

racconto non lo sappiamo ma è certa la prima

citazione (1490) di Giovanni Bressani, poeta

vernacolo, che scrive: Sovente tecnologie avanzate e necessità mutano

costume e habitat del nostro vivere,

allontanando usi e tradizioni, obbligandoci a

faticose ricerche e a non sempre facili e

veritieri recuperi delle nostre radici. Ma fortunatamente per quanto andiamo a

descrivere (castagneti e biligocc della Valle

del Lujo) non mancano attendibili

documentazioni. Dal catasto Austriaco (1850

circa) rileviamo che se discreta era la

quantità dei “castagni da frutto” sul lato

destro del Serio e del Lujo perché integrati

con altre culture, sul lato sinistro, alle

pendici del Misma, del Pizzo, del Pranzà,

notevole si presentava la copertura boschiva

grazie anche ai terreni più freddi e umidi

ideali per tale coltivazione. L’industrializzazione ha trasformato il

territorio, migliorando sicuramente le

condizioni di vita degli abitanti, ma ha

inevitabilmente ridotto l’attività agricola

della valle, trascurando sovente la cura dei

boschi. E se delle castagne ne abbiamo perso il

consumo, vediamo di ricordarle per nomi e

specie diversificandole in careane (le più

grosse), balestrere

(di consumo più comune),

ostane, rosere, beline

e doaole. Non tutte le qualità si

prestano all’”operazione biligocc”, secondo

gli esperti le migliori sono le “ostane” e le

“careane”. Ma vediamone storia e trasformazione iniziando

da Poscante, patria dei biligocc . E’ in

questa piccola località della Valle Brembana,

nonché frazione del comune di Zogno che,

secondo alcuni appassionati di storia antica,

affonda la sue radici la secolare tradizione

orobica. Si racconta a tale proposito che nel medioevo

un contadino di “Poscantum” (Poscante) (la

denominazione appare in un atto del 1249)

volle sperimentare un procedimento per poter

gustare la fragranza di questi frutti anche

fuori stagione. Fece cuocere le castagne per

circa due ore e le lasciò essiccare all’aria

aperta per sette giorni e sette notti, così

potè riassaporare il gusto genuino delle

castagne affumicate sino al periodo pasquale. Quanto ci sia di vero in questo singolare

racconto non lo sappiamo ma è certa la prima

citazione (1490) di Giovanni Bressani, poeta

vernacolo, che scrive:

Gne con tal desideri Sant’Antoni

Per vèend biligòcc, pom e castegni pesti,

Da Poltranga a Surisel specie i doni

Gne ai desidera ch’as faghi di festi.

GUARDA ALTRI ESEMPI DI CASTAGNE

NON COMMESTIBILI CHE PUOI TROVARE IN VALLE

DEL LUJO: ippocastano

Foto delle castagne di: Eugenio Consonni

LA CASTAGNA: L’ANTICO «PANE DEI

POVERI»

Croccanti se cotte sulla graticola o farinose se bollite

in una pentola d’acqua, le castagne conservano il gusto dei sapori antichi,

delle tradizioni di una volta. Del resto, il castagno era un albero tenuto in

grandissima considerazione, perché da esso si ricavava dell’ottima legna e soprattutto le

castagne, che per diversi mesi all’anno servivano ad integrare la povera

alimentazione delle famiglie contadine. Le castagne erano considerate un vero e

proprio «pane del bosco».

Gli anziani sapevano distinguere le diverse varietà di castagne, che maturavano

in momenti differenti: c’erano le ostane o ostanèle (cioè agostana, che si

raccoglievano per prime), le balestrere (dalla caratteristica buccia rossa), le

doaole, le careane. I castagneti venivano curati come giardini, si tagliava

regolarmente l’erba e non si facevano crescere i rovi. Insomma, nella castagna

c’è un po’ di storia bergamasca, di quelle tradizioni che si vorrebbe

conservare e che oggi rivivono a fatica in poche fiere e sagre di paese. Come a

Casale di Albino, in Valle del Lujo, da secoli terra di elezione delle

castagne, dove il Gruppo Culturale «Amici di Casale» promuove da tempo il

recupero e la valorizzazione della castagna, organizzando la «Sagra delle borole»,

la «Sagra dei Biligocc», convegni e mostre tematiche sulla castagna, ma anche

istituendo l’«area protetta del castagno», per la salvaguardia di un antico

castagneto.

|

|